6月19日下午,北京大学档案馆兰台系列讲座第八讲在校史馆一层序厅举行,新闻与传播学院徐泓教授携新书《韩家往事》《燕东园左邻右舍》作题为“记录与缅怀一代学人”的主题分享与交流。北京大学原常务副校长王义遒,工会主席安珏峰,直属单位党委书记董晓华,历史学系系主任王奇生,医学部档案馆副馆长王红涛,北京联合大学档案馆馆长姜素兰,北京语言大学档案馆馆长王利伟等校内外专家学者、档案同行及档案馆校史馆工作人员、师生校友聆听讲座。讲座由档案馆校史馆馆长余浚主持。

徐泓首先介绍了《韩家往事》和《燕东园左邻右舍》的创作初衷、写作与出版过程,随后分享了两本书的主要内容、写作特点。她指出,《韩家往事》的五个部分和《燕东园左邻右舍》的十个章节都是以空间和建筑为框架线索引出串连起一个一个的人一件一件的事。《韩家往事》写的是家族史,记述了天津“八大家”之首的“天成号”韩家所经历的百年风云,以韩氏家族为中心,旁及李连普、梅贻琦、傅铜、邝寿堃、卫立煌家族,这样以男性为主干的纵向树状结构与以女性为主的横向家族图谱纵横交错,构筑起厚重的历史容量,折射出丰富的时代底色。同时,在近代以来几次留学大潮的视野下,观察作为典型中国知识分子群体的母亲家族的几代人以及他们的朋友圈、社会关系网,努力描摹先人长辈们悲喜交加的人生经历与彷徨求索的精神世界,具象折射出当时中国社会所经历的百年大变局。《燕东园左邻右舍》则是关于建筑、故人与往事的回忆录,从后代的独特视角缅怀长辈们波澜壮阔的学术人生,描摹出一代知识分子的精神肖像,向那一代学人致敬:他们出生于清末民国初年,留学于海外,在国难时毅然归来,以科学文化报效祖国,历经各种磨难,始终一片冰心在玉壶。就这样深入到每个家庭里,记录那些感人至深的夫妻情、父子情、父女情,还有邻里之间的同事情、师生情,重现那个时代学人的精神世界以及书斋里的日常生活。书虽然是写人为主的,同样从一些侧面反映了燕京大学、北京大学一些学科的设立与发展,比如以往较少涉及的理科,如生物学、物理学、化学、气象学、数学等,还有命运坎坷的社会学、心理学、宗教学、政治学等。

讲座现场

徐泓强调,两本书的写作都坚持立足于“个体叙事”,从“我”出发,以“我”观人观事,所以会尽可能地搜集不同信源的史料、不同角度的叙事,用常识、推理和想象激活它们,还原每一个具体人物所处的历史现场;同时努力发现与挖掘更多的细节,从细节入手,写好每一个人的故事。当然,个体叙事自有其局限,既会受到各种遮蔽,也会有偏见,很难还原历史的原貌。不过,每一个人都说出自己所经历的那一点,众多碎片完成的拼图也许会使大历史的叙事更立体、更真实。

徐泓表示,此次分享将两本书放在一起来讲述是第一次。北大档案馆校史馆是非常适合讲述这两本书的场合,在两本书的写作中,自己也利用了大量的档案史料,尤其是图片和个人日记,这在研究中有着非常重要的价值。

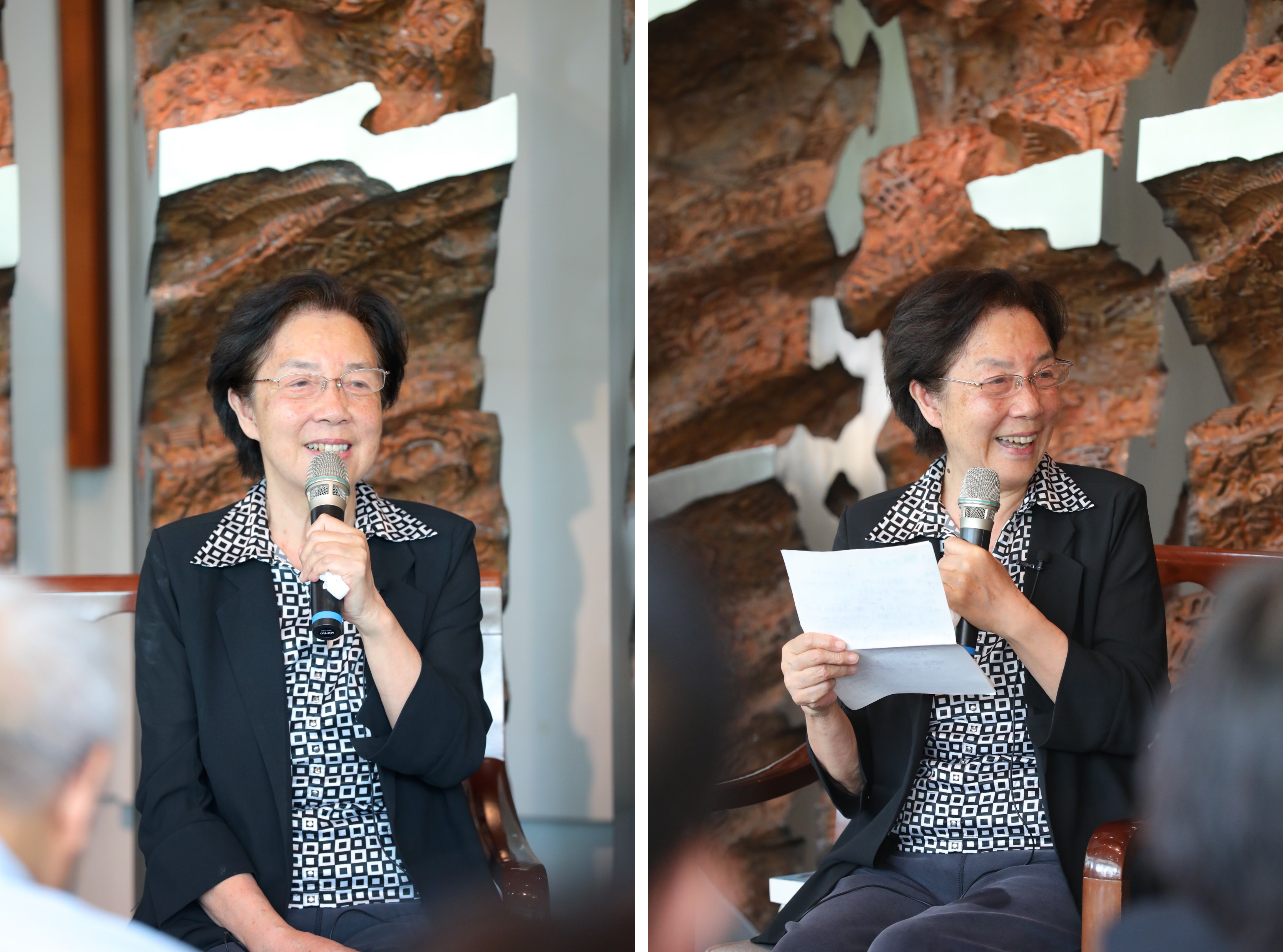

徐泓教授主讲

在互动交流环节,王义遒、王奇生、林齐模、杨选、李丰耀等师生校友坦率分享了各自读书心得与现场聆听的感受,与徐泓老师面对面交流。

王义遒交流发言

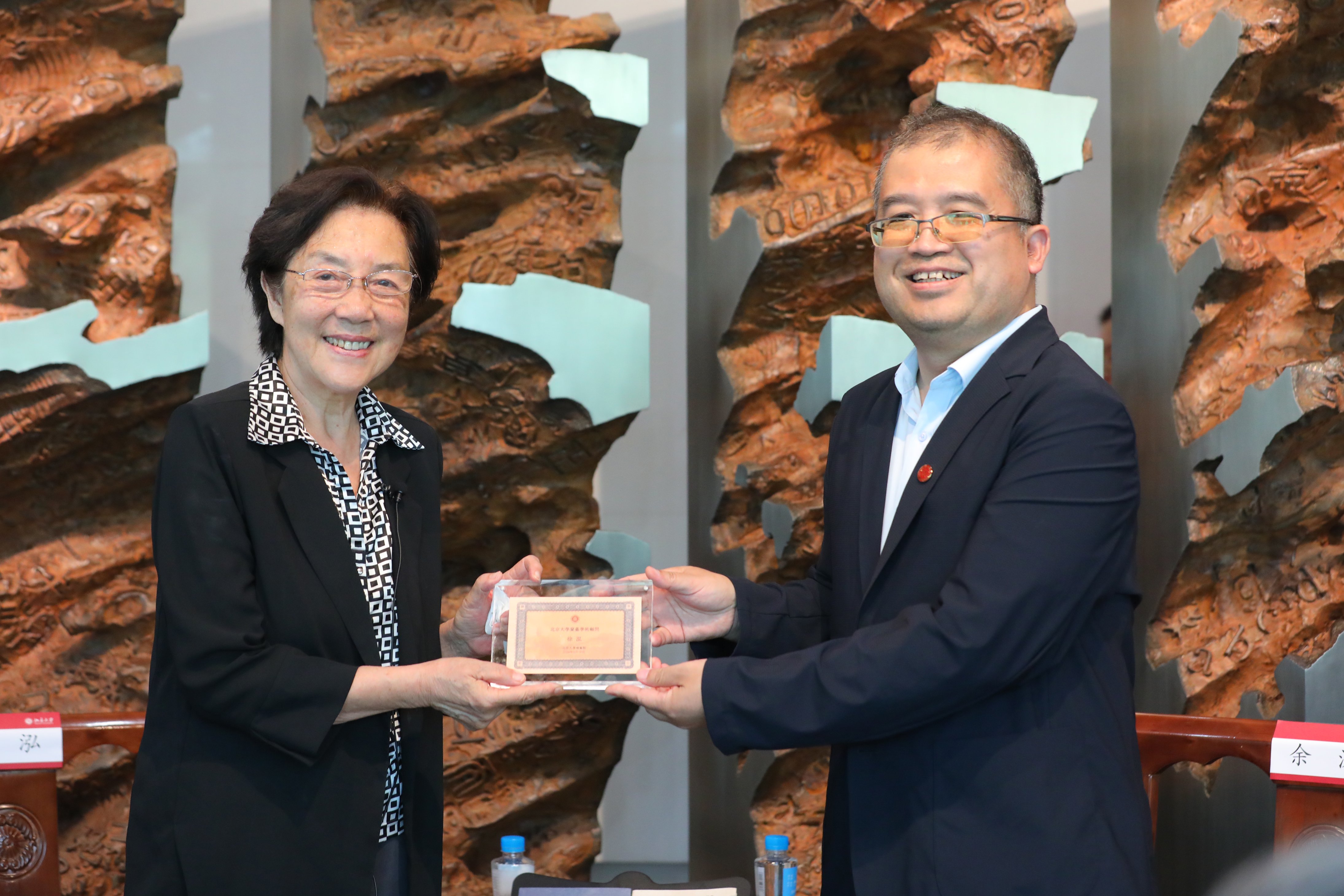

余浚表示,徐泓老师在两本书中对包括档案在内的史料的搜求、耙梳和使用,对我们档案收、藏、管、用工作是有益的启发和示范。历史无声,档案有痕。我们档案馆将进一步做好档案收集征集工作,不断提升服务水平,为更多学术查档研究查档做好服务,助力校史鲜活呈现。余浚代表档案馆向徐泓教授颁发“北京大学兰台学术顾问”聘书,欢迎来馆查阅档案,做出更丰富细致的研究,并通过专题讲座或学术报告,助力学校档案事业发展。

向徐泓老师颁发“北京大学兰台顾问”聘书

档案馆准备了徐泓老师的父亲徐献瑜先生和母亲韩德常女士就读燕京大学期间的学籍档案复制件,赠送给徐泓老师留作纪念。

向徐泓老师赠送韩德常女士的学籍材料复制件

集体合影

北京大学兰台系列讲座:为进一步挖掘档案史料,传承北大文脉,弘扬北大精神,北大档案馆在“未名-清影文化项目”的支持下于2023年起推出兰台系列讲座,汇聚知名专家学者,聚焦北大历史文化。目前兰台系列讲座已先后邀请到唐晓峰、王缉思、邓小南、王奇生、张藜、陈明、方建勋等多位专家学者参与活动。