10月25日上午,档案馆数字兰台系列讲座第三讲在档案馆二层会议室举行。信息管理系刘凯然作题为“AI时代的数字人文研究工具与方法”的分享与交流。讲座由北京大学档案馆、校史馆馆长余浚主持,副馆长张向英、贾永刚和各办公室工作人员参加。

刘凯然结合北京大学数字人文研究中心的工作实践介绍了人工智能时代开展古籍研究的平台工具与研究方法。传统的针对史料、古籍、文献等资料的研究和利用需要个体耗费大量的时间成本,而借助数字平台和人工智能强大的分析能力,研究者可以有效提升人文资源的管理、分析和利用效率。刘凯然结合三个数字平台对此做了详细的介绍与展示。

刘凯然主讲

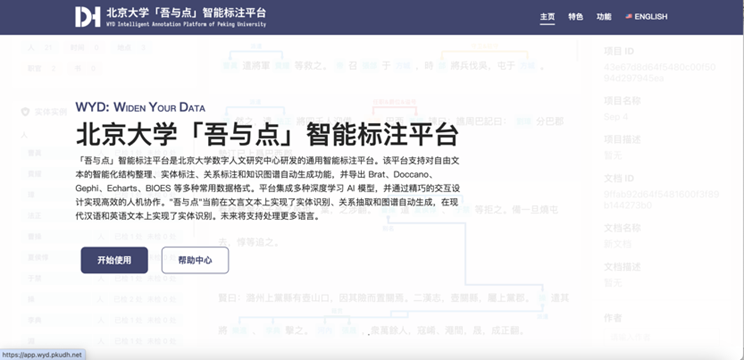

“识典古籍”具有良好交互性,借助使用专业而非通用模型的人工智能工具,操作者不仅可以快速以字为单位对古籍原文进行切分和校对,而且可以高效完成实体的自动识别与手动标注,实现AI译文、版本转换、实体关联、知识百科等多种功能。“古文献分析平台”将“书读百遍,其义自现”的现实过程进行了数字模拟,平台可以从词汇、句子等不同层级进行分析,通过同义匹配、共现分析等方式,使用者可以轻松获取概念的历史沿革、思想的源流演变等知识。“吾与点智能标注平台”使用自然语言处理技术,克服了二维数据格式高额的信息损耗和数据复杂度,以符号的方式描述概念,绘制形成知识图谱。

讲座介绍的数字平台

在互动环节,档案馆的老师们围绕文献资料的识读处理、数字平台的使用和呈现与刘凯然老师进行了交流讨论。

讲座交流现场

余浚指出在数字化浪潮的推动下,人工智能技术为档案资料的收集、整理、分析和利用提供了新的解决方案和技术平台,我们要把握时代的发展趋势,切实提升本领,努力学习新技能新方法,利用人工智能技术赋能新时代的档案工作。

今后档案馆将继续邀请数字人文、人工智能和信息化建设等领域的专家介绍分享最新研究成果,为新时代的档案工作注入鲜新活力和持久动力。